【嫁氏の受難が始まる】

2017年5月、僕たちは、ついに同居を始めた。住んでいたマンションも無事に売れてしまったので、もう逃げ帰るところはない。文字通り、背水の陣だ。

ハハとの同居開始と同時に、あらためて痛感したのは、気分の浮き沈みの激しさだ。とにかく、機嫌がいい時と悪いときの落差が大きい。しかも、機嫌が悪くなるきっかけがよく分からない。

嫁氏が「お義母さん、おはよう」と声をかけても、一瞥もくれずにシカトされる日と、「ヨメちゃん、おはよう!」とにこやかに返事が返ってくる日が日替わりで訪れ、嫁氏を朝から消耗させた。

ハハは起床時間が毎日バラバラで、早起きの日もあればいつまでもベッドから出てこない日もあった。なので、毎朝食事を一緒にとった方がいいのか、各自で食べたほうがいいのかというようなところから、手探りする必要があった。

まあ、今まで一人暮らしで死なずにやってこれたのだから、食事くらいは自分で作れるだろう。そう思っていたのだが、ある時、母が作った昼食の残り物を見て愕然とすることになる。それは、茹でたキャベツと人参を米と一緒に深皿に放り込み、とろけるチーズをぶっかけて焼いた食べ物だった。

下味は何もついておらず、ちゃんと湯切りされていない野菜のせいでご飯はベチャベチャ、なのに上にかけたチーズは焼きすぎて黒焦げという、小学生が初めて料理に挑んだような出来栄えで、正直、非常に不味かった。これがあの料理好きだったハハの作ったものなのかと思うと、暗澹たる気分になった。

また、仕事が終わって帰宅し、嫁氏が食事の用意をするために食器棚から食器を出そうとすると、器が油でヌルヌルしていることも問題になった。昼間、ハハが自分で食事を済ませたあと、洗剤を使わず水ですすいだだけで食器棚に戻してしまうのだ。

さらに、食材の増え方が尋常ではなかった。キャベツが丸ごと2玉ある状態でさらに1玉買い増し、2台の冷蔵庫に入りきれずに廊下にまであふれ、いつ買ってきたかわからない唐揚げや納豆などが異臭を放っていた(冷蔵庫は、ハハが買う食材が多すぎるため、元からあったものとマンションから持ってきたものの二台体制になっていた)。しかも、買ってくるだけ買ってきて、その8割に手を付けようとしないのだ。これでは腐らせる一方だ。

仕方なく、嫁氏は懸命にレシピを考え、溢れ返る食材をなんとか無駄にせず平らげようとした。ポトフ、鍋、鍋、ポトフ、鍋、ポトフ、ポトフ!だが、家族3人ではなかなか減らない。無限かつ無秩序に補充される食材に疲弊し、

「お義母さん、なんでこんなにどんどん買うの!?ちゃんと冷蔵庫の中を見て買って!」

とブチギレることが多くなった。だが、そんなことでおとなしく従うハハではない。売られた喧嘩は必ず買うタチなので、

「ああうるさい!もういいから、この冷蔵庫には一切触れないで!あなた達はあなた達が持ってきた冷蔵庫を使いなさい。私に干渉しないで!」

と食って掛かり、実家は僕が懸念していた通りの殺伐とした戦場になった。

【すわ、徘徊か?】

夜は夜で、僕の頭を悩ませる問題が起こった。僕は人一倍耳がいいので、小さな物音でも聴こえてしまうのだが、深夜に階下から「ピー、ピー、ピー」という電子音が聴こえてきて、たびたび起こされた。冷蔵庫の扉がきちんと閉められていない時に発せられる警告音だ。

眠い目をこすりながら1階に降りると、薄暗い台所で、ハハが冷蔵庫の前に立ってひたすらゴソゴソと中身を漁っている。

「どうしたの?お腹でも減った?」

と声をかけたが、返事がない。さらに問いかけると、焦点の定まらないうつろな目でこちらを見て、

「ちょっと喉が渇いてね…大丈夫、もう寝るから…」

と言い、ダイニングと隣り合った寝室に戻っていった。

ところが、僕が電気を消して2階に戻りベッドに入ると、しばらくして、また冷蔵庫がピーピー鳴り始める。ふたたび階下に降りると、案の定、またハハが冷蔵庫の中身を物色している。しかも、キッチンの冷蔵庫と廊下の冷蔵庫の間をゾンビのように何往復もして、2台の冷蔵庫を代わる代わる漁るのだ(ちなみに、この行動は認知症による徘徊そっくりであるものの、実はまったく別の原因があったのだが、それはまた別の話で)。

やがて、ハハの謎の行動の目的が「酒とつまみを用意すること」であると判明した。道理で、朝から酒臭い日があるわけだ。これでは、起きてこられないのも無理はない。仕方がないので、冷蔵庫と言わず、1階から酒のたぐいをすべて回収し、母の目に付く場所から隠すことにした。

ところが、話はこれで終わらなかった。

夜、僕たちが仕事から帰ると、ヘベレケになっているハハに出くわすことがたびたび起こった。それだけではない。帰宅してもハハが家におらず心配していると、ぐてんぐてんになったハハが、行きつけの寿司屋から車で送られて帰ってくるという現場に、何度も遭遇したのだ。

嫌な予感はしていたが、ことここに至っては、もはや認めざるを得なかった。別居していた10年の間に、ハハは立派なアルコール依存症に陥っていた。

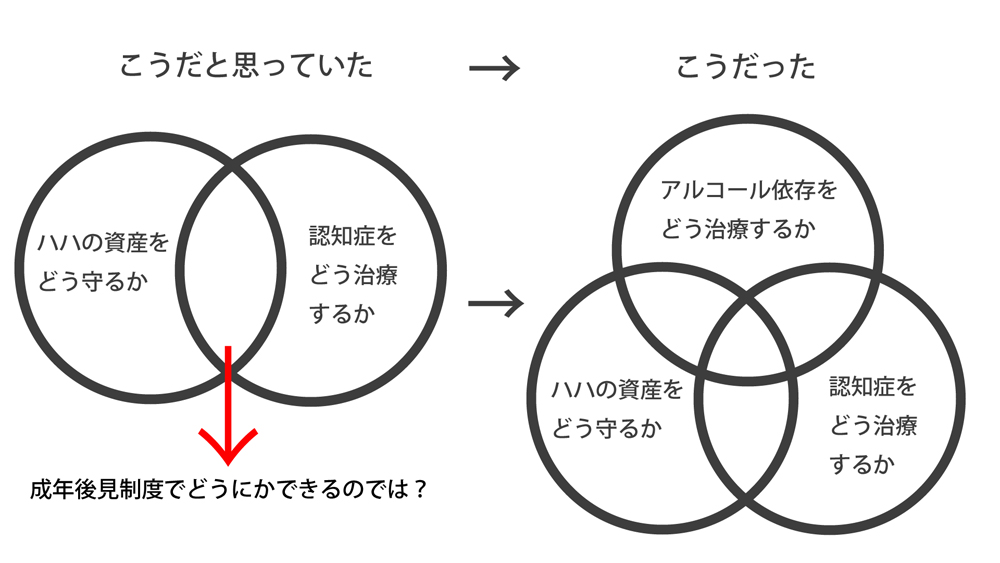

(アルコール依存の要素はハハの資産管理にも認知症にも影響を及ぼすので、問題が複雑化した)

【アルツハイマーとアルコール】

当初、同居するにあたって一番の問題は、ハハの認知症とどう向き合っていくかだと思っていた。認知症とは不可逆的なものであり、治ることはない。それは知っていたので、せめて進行を遅らせるための治療をすればいいと考えた。

また、ハハの資産を守るために成年後見制度を使うつもりでいたので、それには当人が認知症であることを証明しなければならず、どうにかしてハハを脳神経外科に連れて行く必要があった。

実は、成年後見制度にしても介護施設への申込みにしても、必ず通らなければならないのが認知機能テストだ。本人の認知機能の低下がどの程度であり、身体機能の衰えと合わせ、QOLの水準がどのくらいなのかをはっきりさせるところから、すべては始まる。

そのためにも、脳神経外科の受診は一丁目一番地なのだが、だいたい誰もがここで躊躇する。本人の強烈な拒絶にあうからだ。

「私を病人扱いするのか!」

とか、

「まだそんなところにお世話になるほどボケてない!」

などと言って、かたくなに受診を拒むことが多い。しかし、この関門をクリアしないと先に進めないので、まずは可能な限り早く通過してしまいたいところ。

うちのハハの場合どうしたかというと、本人の状態が比較的まともな時を見計らい、

「物忘れが激しくて困ってるって言ってたよね。最近、それを治すいい薬があるらしいから、貰いに行かない?」

と言って上手く誘導し、連れて行くことが出来た。(一度行ってしまえば、2回目からはそれほど手こずらない。)

CTやMRIを撮り、下された診断は、予想通り「アルツハイマー型認知症」。ただし、ハハの場合はそれに「アルコール性認知症」が併存していた。これはなかなかに厄介な事態だった。

ただでさえ、アルコールは前頭葉の萎縮を招き、認知症を加速させる。だが、ハハはアルコール依存なので、やめろと言ってもやめられない。これでは、治療薬を飲んでも意味がない。

そこで、まずはアルコール依存から先に治療できないかと考え、市内で依存症の治療を専門に行なっている医療機関に片っ端から問い合わせてみた。

ところが、返ってきた返事はにべもないものだった。

「アルコール依存の治療は、まずご本人がアル中であると自覚し、次に自ら治りたいと思う気持ちが重要になります。そのどちらもない方は、治る見込みがないので治療をお受けできません」

ハハには、どちらもなかった。ハハから酒を取り上げる際に大喧嘩をしたが、自分が依存症に陥っていることを、まったく認めようとしなかった。家から酒は排除したが、相変わらず外で飲んできてしまうのは防ぎようがなく、決め手に欠けた。アルコール依存が治らないと、将来、介護施設から受け入れを拒否されることにもつながる。どうするべきか。

複雑に絡み合った問題を解きほぐしていくと、解決の糸口らしきものがぼんやり見えてきた。

(第11話へ続く)(一つ前の話に戻る)

コメントを残す