【ケアマネージャーTさん登場】

要介護認定が済み、ランクが「要介護1」に確定したことで、ハハは国の支援を受けられる準備が整った。

僕らがハハをデイサービスに預けることで解決したいことは、主にふたつあった。

ひとつは、自分たちが仕事で家を空けている間に、ハハが酒を飲みに行ってしまうのを少しでも阻止すること。

そしてもうひとつが、かたくなに風呂に入ろうとしない状況をなんとかすることだ。

どちらも定期的に言い争いの火種になっていたので、これ以上際限なくフラストレーションが溜まっていくのは避けたかった。

その一方で、懸念もあった。今まで好き勝手に生きてきたハハが、大人しくデイサービスに通ってくれるのか?という問題だ。

風呂に入れと言っただけで喧嘩になるのだから、まあ普通に考えて、すんなり事が運ぶとは思えない。

どの施設でデイサービスを受けるかを検討する際、そのミーティングの場所について

「ご自宅に伺いますよ?」

と言ってくれた社会福祉士Kさんの提案をあえて辞退し、わざわざハハ抜きでいきいきセンターに出向いたのだって、ひとえに揉め事が起こらないようにするためだった。

そうこうしているうちに、とうとうケアマネージャーと対面する日がやってきた。

ハハにはあらかじめ、そういう人が来るよと伝えてはいたのだが、

「誰なのそれは。何のために来るの。私は会いたくないし会う必要もないから」

とけんもほろろだったので、面談の席で何か波乱が起こらないか、ヒヤヒヤしていた。

「はじめまして。わたくし、いきいきセンターのKさんからご紹介いただきました、ケアマネージャーのTと申します」

面談日に実家に現れたTさんは、年の頃30代半ばくらいだろうか、細身で人当たりがよく腰が低い、誠実そうな雰囲気の男性だった。

対するハハは、不快感まる出しで目も合わせない。

Tさんが一歩家に足を踏み入れると、ポーが猛然と吠えかかった。

これは別に、Tさんを威嚇したいわけではない。

「誰か来たよ!家に入ろうとしてるよ!いいの?いいの?」

という、ご主人様(ハハ)に向けた自分のナイトっぷりのアピールである。

ちなみに、ハハが不在で僕と嫁氏しかいない日は、誰が訪ねて来ようと一声も発しないどころか、ソファーに寝そべって指一本動かさない。

さながら、ファンの前では笑顔を振りまきながら楽屋裏ではタバコを吸ってるアイドルのような二重人格だ。やはり駄犬。血液型はABに違いない。

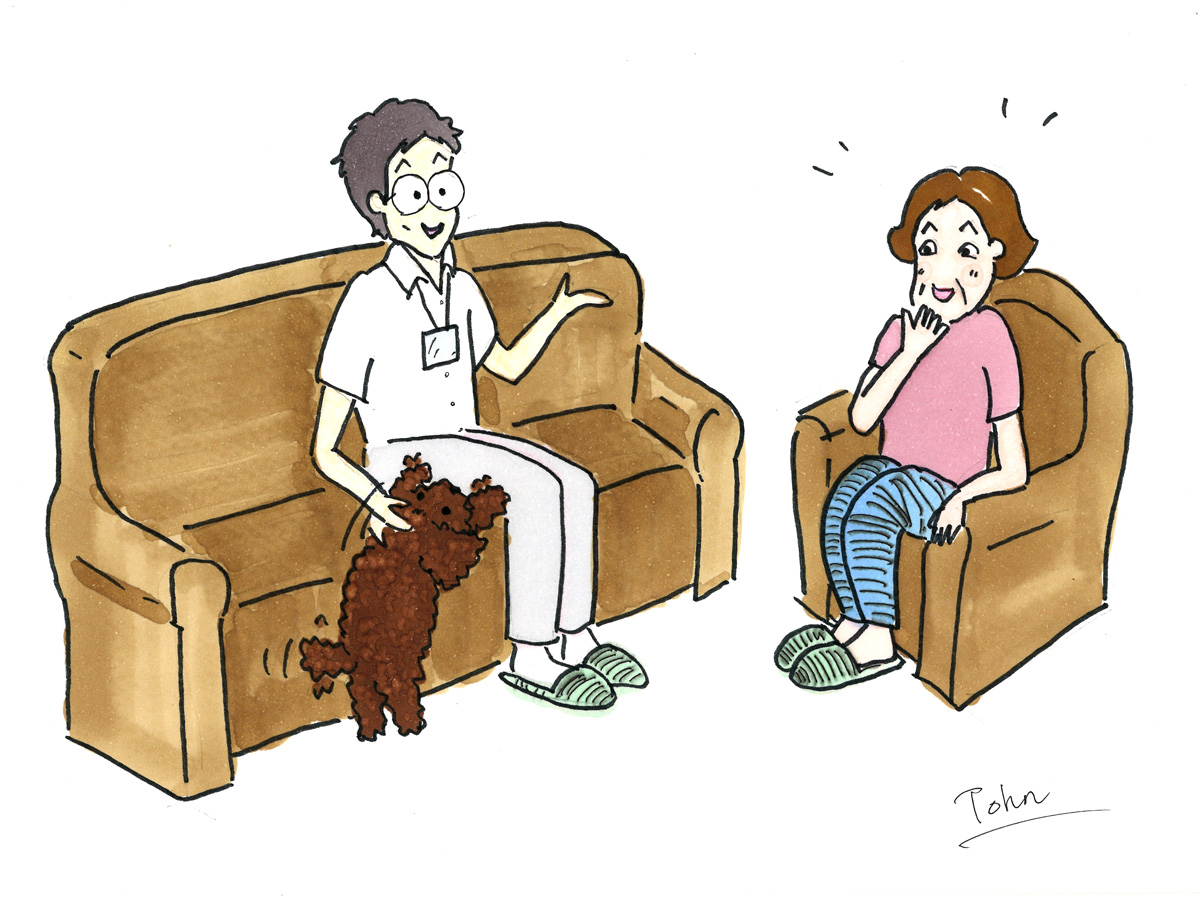

「おー、元気がいいワンちゃんですね~!歓迎されてるのかな?かわいいなあ」

ギャンギャン吠えながら足元にまとわりつくポーを適度にあしらいながら、ソファーに座るTさん。ハハに向かって

「賢そうな子ですねえ。トイプードルは知能が高いって言いますもんねえ。名前は何ていうんですか?」

と話を振る。愛犬をかわいい賢そうと言われてまんざらでもないハハは、急にフレンドリーになって

「ポーって言います。ポーッとしてるからポーちゃんなの。ほほほほ」

と聞かれていないことまで話し始めた。

名刺を差し出したあと、Tさんは改めて、自分が何者なのか、今日はどういう目的でやってきたのかをハハにかいつまんで説明し、食事の用意や運動の習慣など、普段の生活についておもむろに聞き取りを始めた。

「お母さんは、いまお風呂には週にどのくらい入られてますか?」

「お風呂?そうね、だいたい3回くらいですかねえ」

「嘘つけ、良くて週1だろ。ちゃんと毎日入れよ!」

「うるさいわね!」

「ああ、毎日じゃなくていいと思いますよ。日中、そんなに出歩かれるわけでもないでしょうから、お年を召した方の場合、2日置きくらいでぜんぜん問題ないんですよ」

「ほらみなさい!ねえ、そうですよねえ?」

Tさん、ハハの懐に入るのがうまい。ここはひとつ、この流れに乗っかることにした。取り立て屋で言えば、僕が脅し役、Tさんがなだめ役というところか。

「Tさん、ちょっとこれを見てやってください」

僕はハハの後頭部の髪をかき上げた。実は、長いこと洗髪をしなかったせいで、ハハは頭部に手のひらくらいのサイズのひどい肌荒れを起こしていた。赤くただれている。

「あー、これは痛そうですね、痛くないですか?」

「ええ、その…寝る時に枕に当たるからちょっと痛いです。いま、お薬を塗ってるんだけど」

「薬だけで治るわけないだろ」

「いちいちうるさい!」

「でも、いまから頭皮を清潔に保てば治りますよ」

Tさん、ここでスッと本題に入った。

「どうですか、ちょっとスーパー銭湯に行くような感じで、デイサービスを利用してみるのはいかがでしょう。美味しいものを食べてお風呂に入りに行きませんか?背中も流してくれますよ」

「デイサービス?」

「そうです、食事の用意もしなくていいし、栄養のバランスもよく考えられていますし。洗髪すれば、頭の皮膚炎もよくなると思います」

「そ、そうねえ…」

「もちろん、施設によって特徴が違いますから、合う合わないもあるので、まずは体験利用をされるのがいいかと」

「でも、お金がかかるんでしょう?」

「いえ、無料ですよ。お母様の場合だと、こんなところやこんなところはどうでしょうかねえ」

実は、お試し先の選定については、既にいきいきセンターのKさんにピックアップして頂いていたので、ここから先は予定調和だ。

認知症になると、今までとは違うことに対して極端に腰が重くなるので、ハハのテンションが下がりすぎないかをさり気なく観察しながら、Tさんがパンフレットを取り出していくつかの施設の説明を始めた。

「まあ、あなたたちも私が昼間何を食べているか心配だから、私がこういうところに行けば安心なんでしょ?分かりましたよ、ちょっと行ってみようかね」

ハハが、半ば諦めたようにそう言った。

正直、こんなにすんなりデイサービスのお試しまで話を進められるとは思っていなかったので、内心かなり驚いた。ハハの「他人の前では物分りのいい人を演じたがる」という性格が、今回は良い方に転んだ感じだ。

「じゃあ、体験のお日にちはいつにしますか?」

「何日前くらいから予約できるんでしょうか」

「まあ、先方に空きがあれば明日明後日でも大丈夫ですが、一週間後くらいであれば確実だと思います」

話がトントン拍子に進みすぎて気が緩んでいだ僕は、ここでミスを犯した。

「うーん、もう週末が近いですし、週明けの火曜日はハハの書道教室が入ってますから、それ以降でお願いできますか」

「分かりました、では来週の後半に押さえておきますね」

こうして、Tさんとハハの最初の面談が終わった。

「お前もう帰るのか!」と吠えかかるポーの頭を撫でて玄関を出て扉が閉まると、見送りに出た僕たちの前で、Tさんがフッと真面目な顔になった。

「最初のうちは目を合わせていただけませんでしたが、途中からは警戒心を解かれてフレンドリーに接していただきましたので、まずは良かったです。ただ、最後の方は集中力が切れかかって、ややイライラされていましたので、面談の時間的にはあれくらいが限界だったと思います」

すごい。舌を巻かずにはいられなかった。あの談笑の中で、そんな観察を行っていたのか。

「我々の仕事は、もちろんお母様のような方のお力になることもその一つです。ですが、こう言うと冷たく聞こえるかもしれませんが、認知症の方は、ご自分のやったことや言ったことを、すぐに忘れてしまいます。しかし、ご家族は覚えていらっしゃる。だから、どんどん辛くなります。それを溜め込まないようにするのが、私たちの仕事だと思っています。せっかく行政がいいサービスを用意してくれていますから、ぜひ私たちを利用してください」

Tさんは丁寧にお辞儀をして、次の現場へと向かっていった。Tさんは、ただ腰が低くて優しいだけではない、文字通り頼もしい「介護コーディネートのプロ」だった。

実際、このあとTさんには幾度も助けられることになる。

【デイサービスなんか行きたくない】

思っていたよりもあっさりとデイサービスのお試しが決まり、僕と嫁氏はハードルを超えた気になっていた。ハハがノリノリになっていたのもあり、出たがりな性格で良かったなあなどとノンキに考えていたのだが。

数日経つと、状況が一変した。母の機嫌が、また悪くなってきたのだ。

そうだ。ハハは昔からそういう人だったではないか。

旅行を決めるとその直後はテンションが高いのだが、予定日が近づくにつれどんどん気分が冷め、しまいには前日になって「旅行なんか行きたくない」と言い出す。根っからの天の邪鬼なのだ。

しかも、書道教室のある火曜日は、ハハにとってノーマークで酒を飲める日でもある。

案の定、ほろ酔いで帰ってくると

「あたしゃデイサービスなんか行きませんよ!行きたくないから!」

とわめき始めた。つまり、これが本音だったわけだ。

なぜあの時、無理にでもお願いして、翌日か翌々日に体験させるような段取りを組まなかったのか。自分の迂闊さを呪ったが後の祭りである。

「あんた、今から電話してキャンセルして」

「いやいや、今更そんなことできんし…」

「じゃあいいです、私が自分で言いますから電話番号を教えてちょうだい」

「えーっと…パンフレットはどこに行ったかなあ~?」

必死に矛先をかわすのが精一杯だ。

これはマズい、非常にマズい。この事態をどう収めようかといろいろ考えたが、うまい手を思いつかない。

だが、ここで引いてしまったら元の木阿弥である。

仕方がないので、腹を決めて、真っ向勝負で行くことにした。

「あのね、お母さん」

「何よ、私は行きませんよ、なんと言われようと」

「いいから聞きなさい!」

めったに出さない怒鳴り声が出た。さすがにハハが怯んだ。

「こないだ行った脳神経外科で、先生に言われたことを覚えてる?」

「なんでしたっけ?いちいち覚えてませんよ」

「お母さんはアルツハイマー型の認知症だと言われたやろ?」

「わたしは病気じゃありません!あんたたち皆で私を病人に仕立てようとして…」

「じゃあ先生が嘘をついたの?そんなわけないよね?」

「…」

「お母さん、自分で言ってたじゃん。最近、朝から晩までソファーに座ってテレビしか見てない、それが良くないと思うって。ほんとにその通りなんだよ。色んな人と会わなくなると、認知症はどんどん進むのさ」

「…」

「物忘れが激しくなったのも、風呂に入る気がしないのも、食事がちゃんと作れないのも、ぜんぶ認知症の症状なんだよ」

認知症の患者に向かって「あなたは認知症だ」と言うことが、はたしてどれくらい残酷なのか。今の自分には、正直、よく分からない。

ただ、自堕落になってしまったハハが本来のハハだとは、どうしても思いたくなかった。なので、僕ら親子は敵同士ではなく、認知症という共通の敵と戦う戦友である必要があった。

「病気がもっと進んだら、もうお母さん、この家に一緒に住めなくなっちゃうんだよ?デイザービスに行くのは、それを止めるためでもあるんだ」

「…分かった。あんたは私のために言ってくれてるんだよね」

「俺はお母さんにボケて欲しくないだけだ」

「分かってる。デイサービスでも何でも行くよ。だからもうこれ以上言わないで」

柄にもなく、ハハの両手を握りしめながら、まっすぐ目を見て話した。ハハが心から納得したとは思えなかったけれど、少なくとも何かを感じ取ってくれたようだった。

予約日の朝、ハハは大人しく迎えの車に乗って、デイサービスの体験に向かった。水に合うかどうか心配でヤキモキしたが、夕方には「楽しかった!」と言って上機嫌で帰ってきた。

そのあと、さらに日を置いてもう一軒別のデイザービスにも体験に行ったが、結局最初に行ったところの方を気に入ったということで、そちらと契約することになった。

月水金の週3回。晴れて、ハハのデイサービスライフがスタートしたのだった。

コメントを残す